何かで見かけたこの本ですが、図書館ですぐに借りれたので読んでみました。

著者の田中さんは、電通で24年間コピーライター・CMプランナーとして活動されていて、退職後「青年失業家」と自称しフリーランスで活動されているそうです。

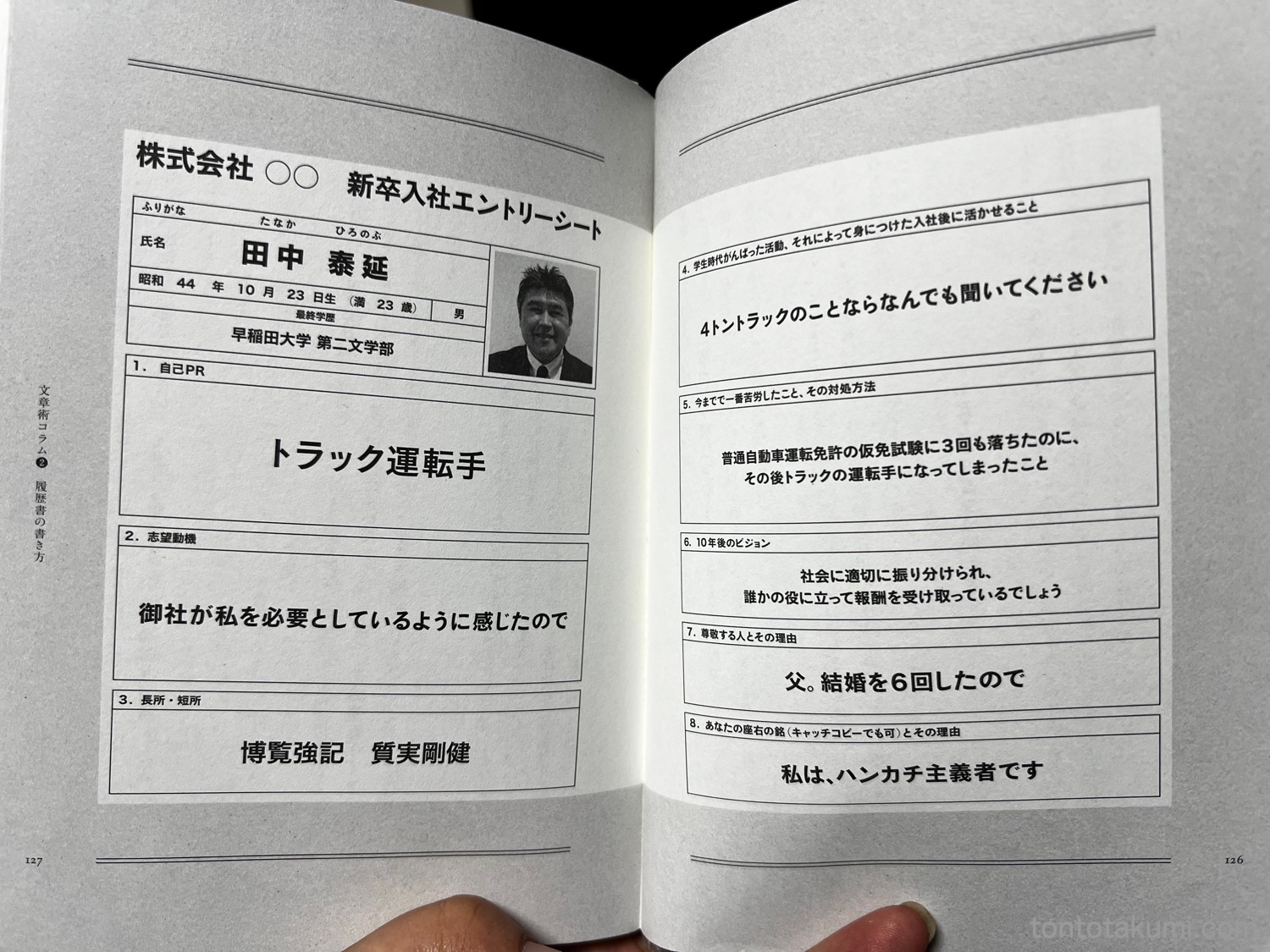

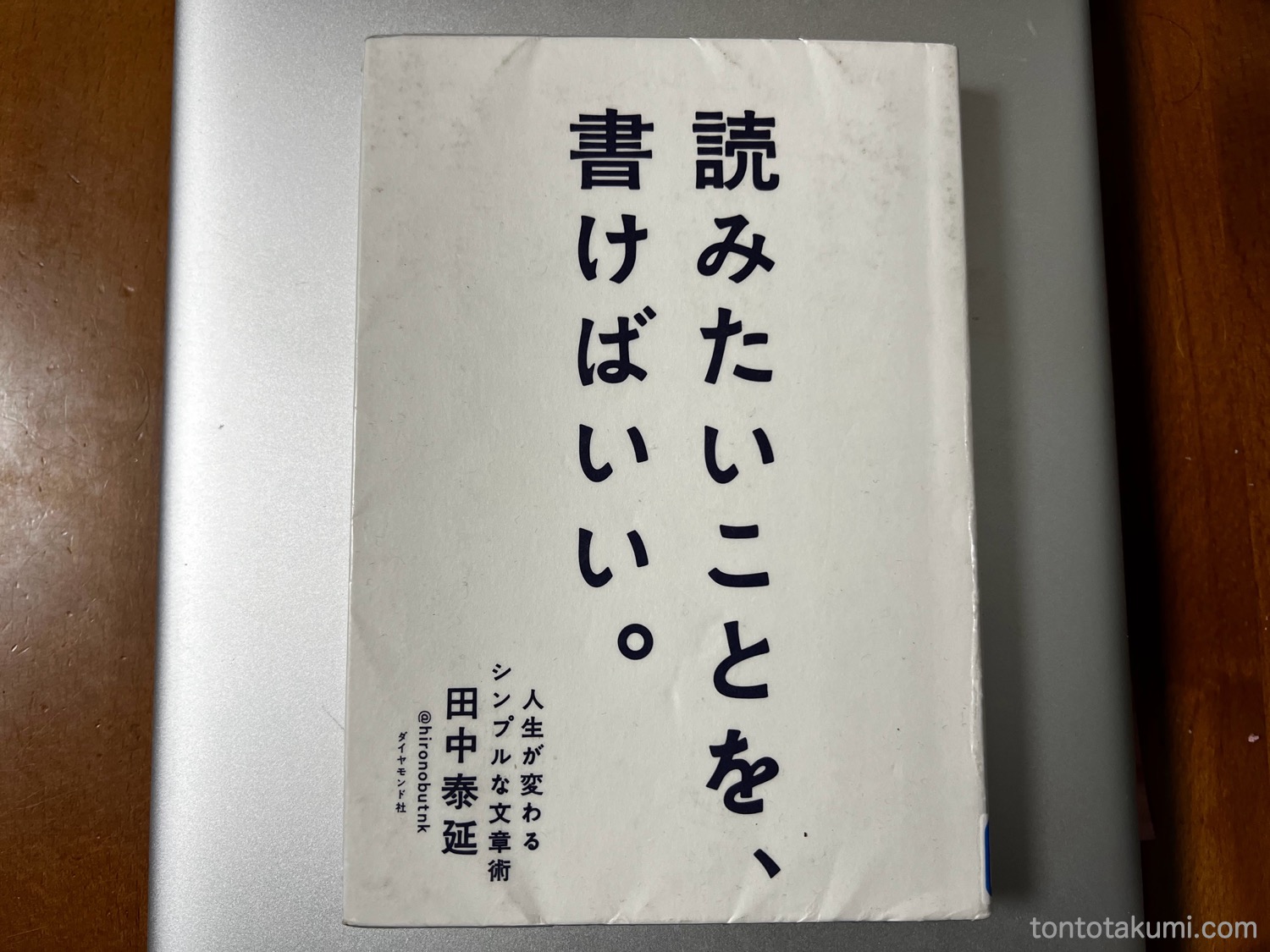

コピーライターさんなので、表紙にあるようにすごくシンプルに「書くこと」を伝えてくれます。途中で、実際に使われた「履歴書」があったのですが、それをみると全体で言っていることがわかりやすい感じがしました!

なんとなく読んだ方んだったのですが、面白くてサクサク読むことができたので、2時間ちょっとで読めてしまいました。

『読みたいことを、書けばいい。 人生が変わるシンプルな文章術』の目次

- はじめに 自分のために書くということ

- 序章 なんのために書いたか 書いても読んでもらえないあなたへ

- 第1章 なにを書くのか ブログやSNSで書いているあなたへ

- 〜文章術コラム① 広告の書き方

- 第2章 だれに書くのか 「読者を想定」しているあなたへ

- 〜文章術コラム② 履歴書の書き方

- 第3章 どう書くのか 「つまらない人間」のあなたへ

- 〜文章術コラム③ 書くために読むといい本

- 第4章 なぜ書くのか 生き方を変えたいあなたへ

- おわりに いつ書くのか、どこで書くのか

『読みたいことを、書けばいい。 人生が変わるシンプルな文章術』の気になったところ

本【小口】(本を開く部分)

白い部分とグレーの部分があるのですが、グレー部分では「実用的なこと」が書かれています。(と、著者が書いてくれていますw)

白い部分では、すごくフランクに文章が書かれているのでサクサク読み続けることができます。

p.3 あなたはゴリラか?

初っ端から「えっ?」ってなるような内容からスタートするのですが、これで掴まれた感じがしました。

p.49 文書と文章は違うことを知っておく

ネット上にあふれているのは「文章」で、「文書」はレポート・論文・メール・報告書・企画書などの「目的達成」のための書類。

僕としては「文章」をちゃんと書けるようにならないといけないですね。

p.68 文章術コラム① 広告の書き方

「まともなことを書いてしまおう」っていう始まりが、今まで見たことないパターンで、読み続けたくなったら「うっかり実用的なことを書いてしまう場合がある」と続くのでちょっと笑えた。

ここまでは実用的じゃなかったの?!ってなったのですが、文章の書き方がちょっと変わり真面目な感じになるので、その差が勉強になるw

p.74 1つだけ言う

子育てしてても一緒だと思った! 子どもが小さければ小さいほど、いくつも言っても伝わらないから「1つだけ」言うことでよく伝わる。

朝の忙しい時間に、「着替える洋服を、早く全部持ってきて!」なんて言おうものなら、なかなか戻ってこないから、1回1回、「Tシャツ持ってきて」「ズボン選んできて」「靴下持っておいで」と言っていったほうが結局は早かったりするんですよね。

p.126 履歴書の書き方

一番の衝撃だった、顔写真以外は実際に複数の企業に送ったという「履歴書」。

相手に興味を持ってもらって「質問してもらう」のが面接だから、グダグダ建前の参考書にあるような文書を書くよりも、こっちのほうが採用・面接する担当者なら目に止まりますよね。

以前小さなベンチャーで、採用・面接する事があったのですが、ほとんどみんな同じようなことを言うので、だんだんとホントか?ウソか?がわかると言うか感じるようになったんですよね。

それを考えると、この文章(というかキャッチコピー風)のほうが、他との違いがあって気になる部分は出てきますね。

ただ、この履歴書で書類審査を合格したら、面接の時にもこれを自分で表現できるような会話ができないと意味はなさそうですね。

この本の作り方にもなっているかと思うのですが、文章や会話に表現できるような「元(素)」になる情報や知識が本人の中にないとだめなんだろうな。

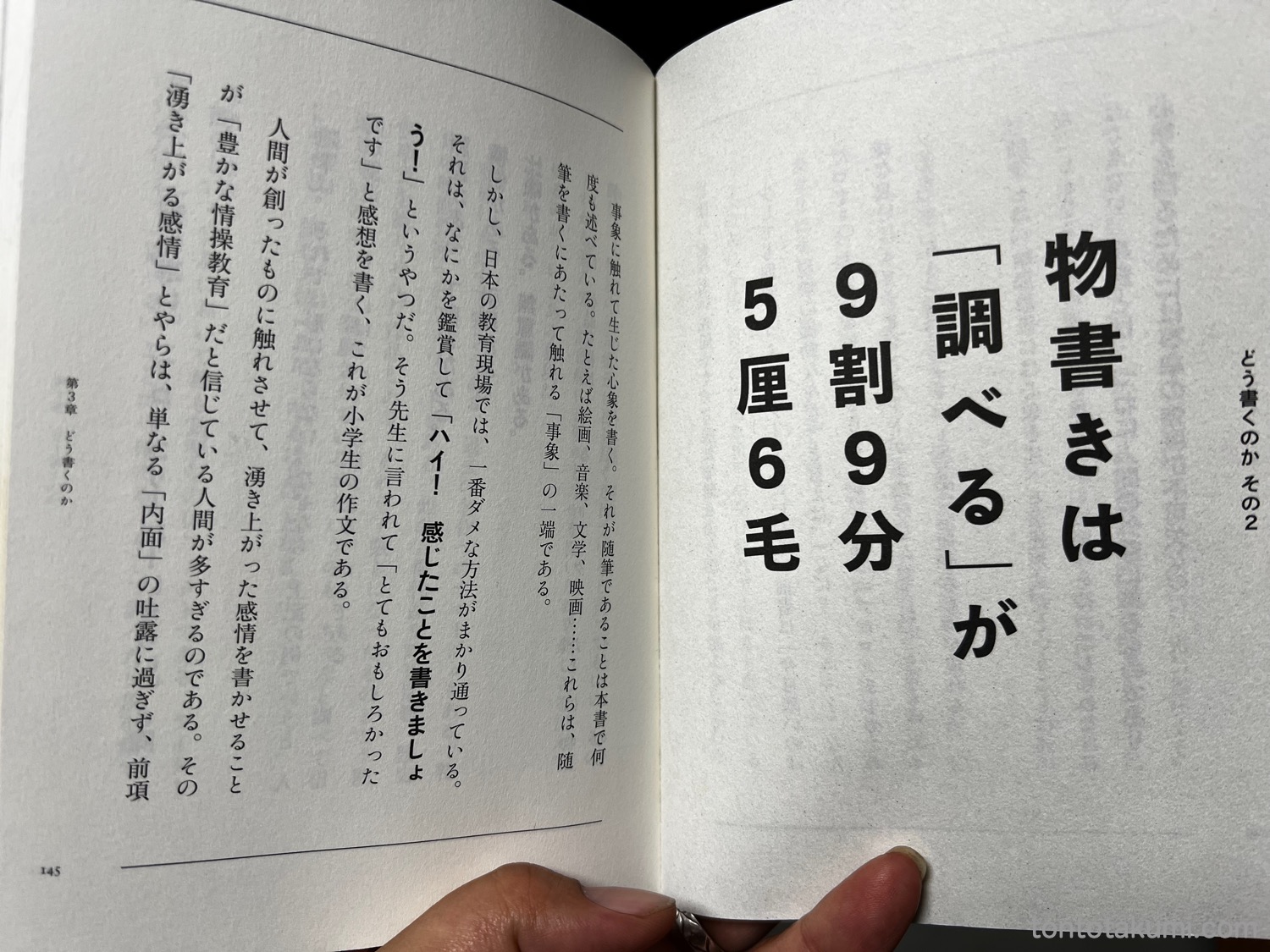

p.145 物書きは「調べる」が9割9分5厘6毛

野球やっていたので9割9分5厘まではかなり馴染みがあるのですが、その下が「6毛」だったのは久しぶりに聞いて「あぁ〜〜」ってなりました。

それはどうでもいいのですが、「調べる」が99.56%というのは大事ですね。

web上に公開するのなら、間違いがあったり嘘になってしまうのは怖いので、色々書き始めるとソース元の情報をかなり調べるのですが、それだけで1日終わっちゃうことが多いんでうしょね。

それであれば、自分が経験した事をトピックにして言ったほうが、嘘になることは起こりにくいので早いのですが、知りたいことって結局は調べないと自分の中で確証が持てなかったりすることが多い。

【「調べる」が9割9分5厘6毛】に、「あぁ〜〜」となれたってことは、書き手としてはちゃんとした方向に居れているんですかね。

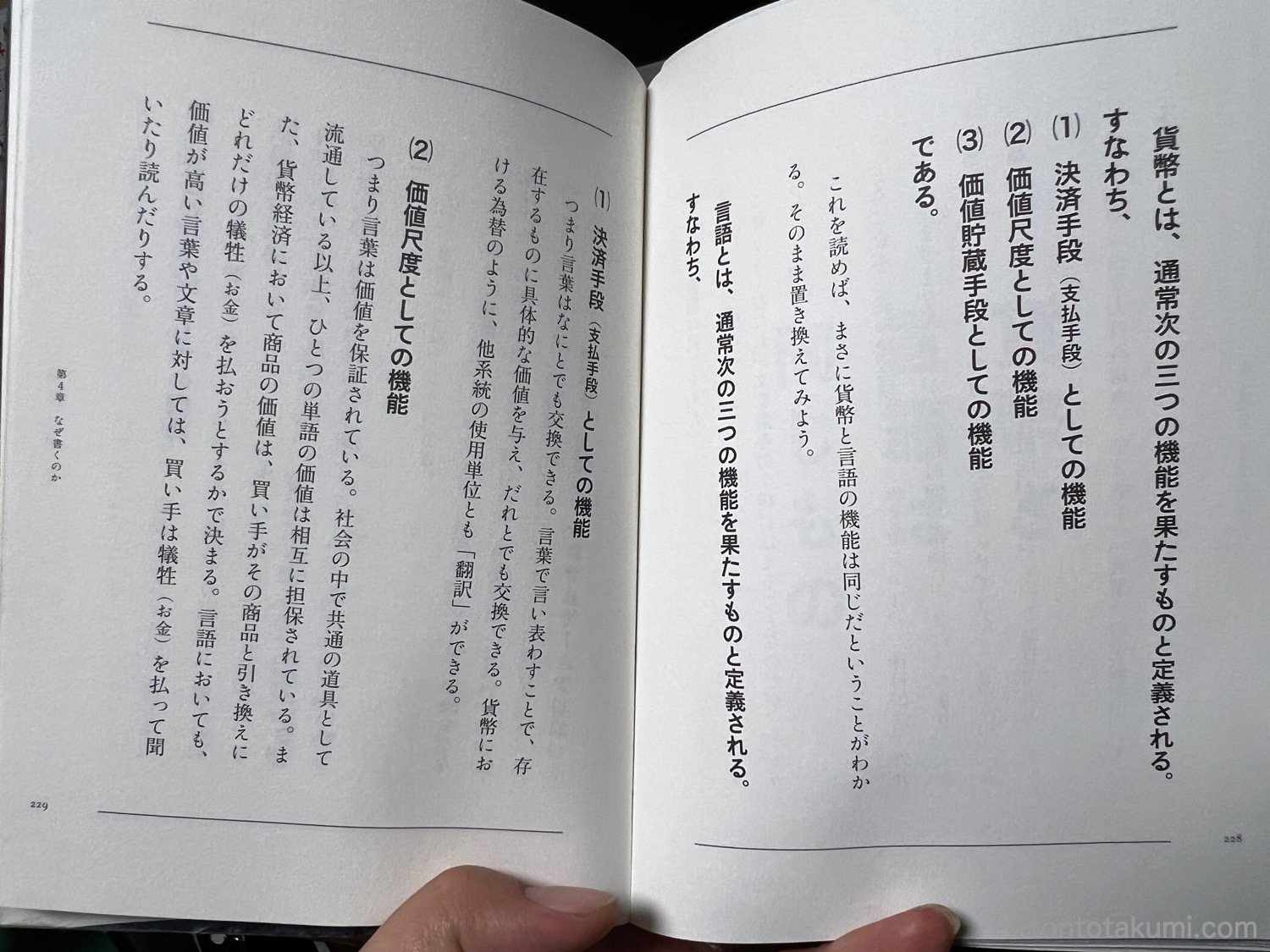

p.226 貨幣と言語は同じもの

最近、株式投資関連の本を読むことが増えていたのですが、「貨幣=言語」とは考えていなかったので、この考え方は面白いなと!

前回読んだ「人新世の『資本論』」、オーディブルで聞いた「きみのお金は誰のため?」を思い出したのですが、「貨幣」を主とした資本主義が継続できないとしていくのなら、「言語」に置き換えて社会生活ができるんじゃないかとも思ったりした。なんかざっくりですが。

ちなみに貨幣の定義は、①決済手段としての機能、②価値尺度としての機能、③価値貯蔵の手段としての機能、と百科事典に定義されているそうです。

たしかに「貨幣=言語」って感じですね。

『読みたいことを、書けばいい。 人生が変わるシンプルな文章術』読んだ感想

なんとなく気になって、読んでみた本ですが想定外に色々勉強できる本でした。

ただ、表紙にあるようにすごくシンプルに「書くこと」(文章術)を伝えてくれていると感じたのですが、一番最後に

たくさんの人に読んでもらえ、web上やSNSでバズり、内容が効率よく人に届き、とてもおもしろく、わかりやすい文章を簡単に書く方法。

それは短くいうと、こうだ。

と、いう答えとして、「横山光輝『三国志』 18巻147頁(潮出版社)」の1コマを出典として表現されていたのですが、そりゃそうだと!(笑)

この1コマは、他でも見た気がするw

コメント