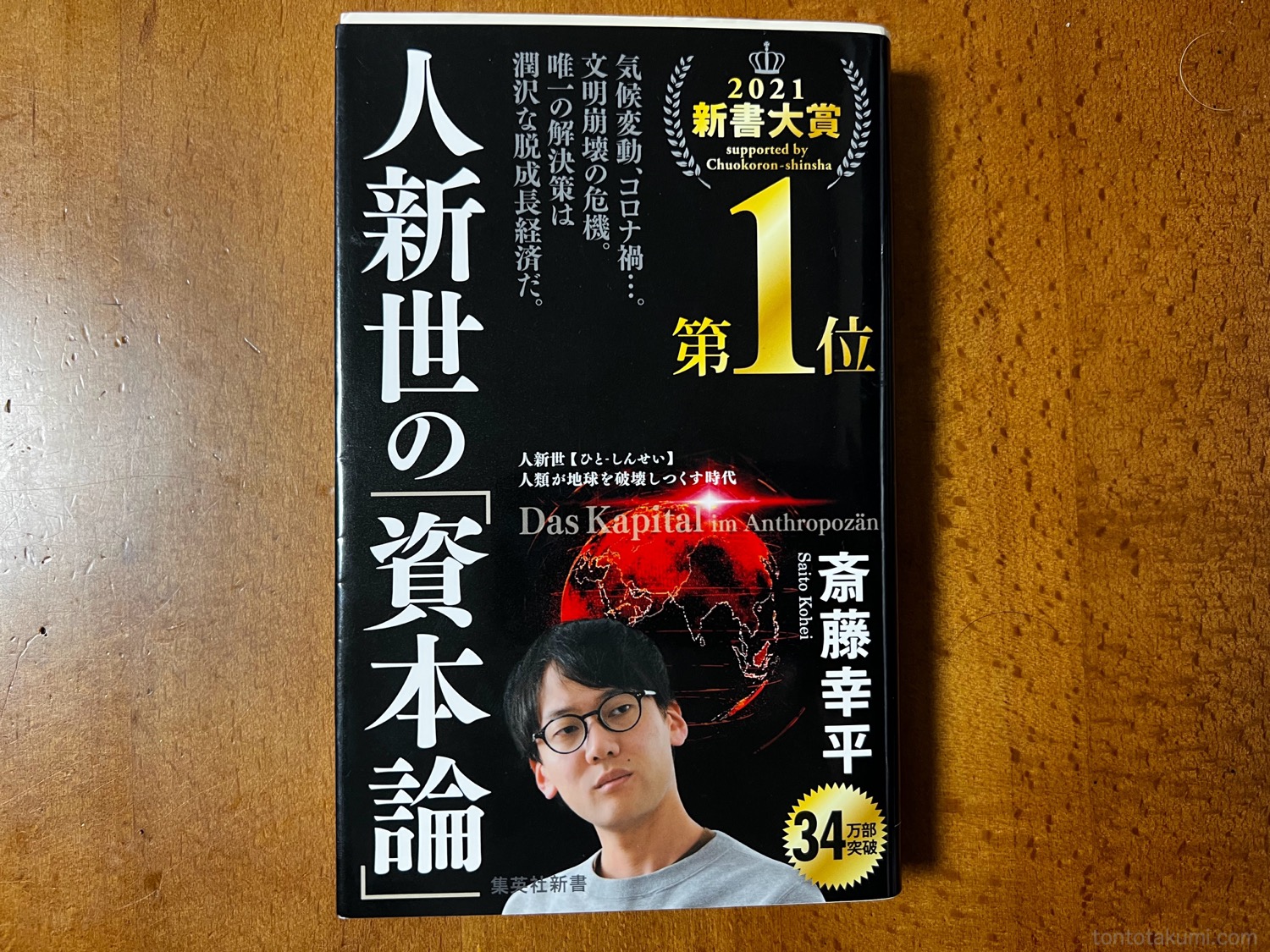

以前からずっと気になっていたので、やっと購入して読んでみたのですが、2020年に発行されていた本なのでもっと早く読んでおけばよかったと感じる本でした。

コロナ禍になる前から株式投資や暗号資産投資を始めたので、投資に関する本をここ数年読んでいたのですが、「資本主義」に対する考え方がちょっと変わりました。

またタイトルにあるように、マルクスの「資本論」がメインにあるのですが、積読になっているアダム・スミスの「国富論」やトマ・ピケティの「21世紀の資本」についても触れられているので、個人的に読んでいる本が色々つながる古典のようなのでちょっと嬉しい。

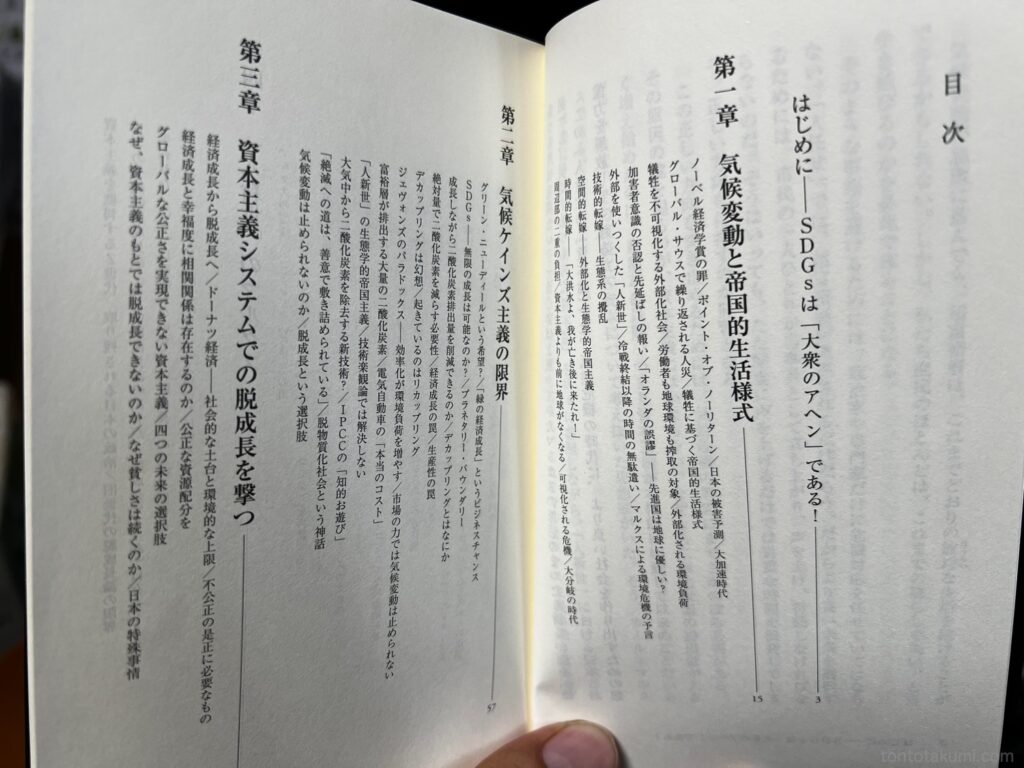

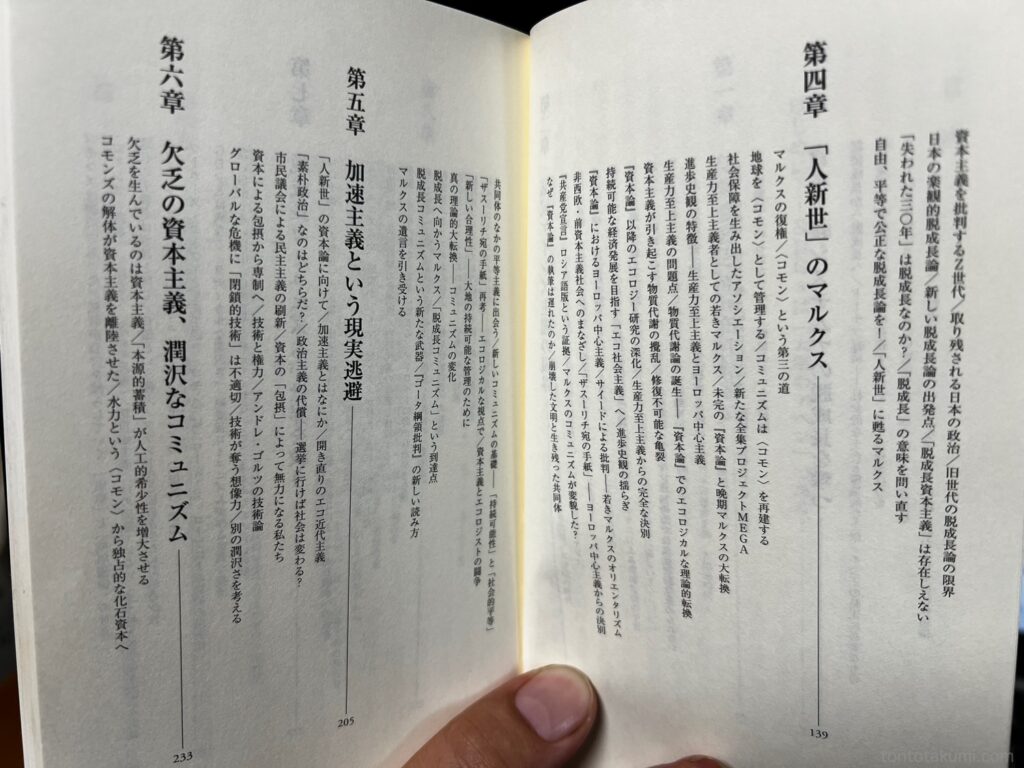

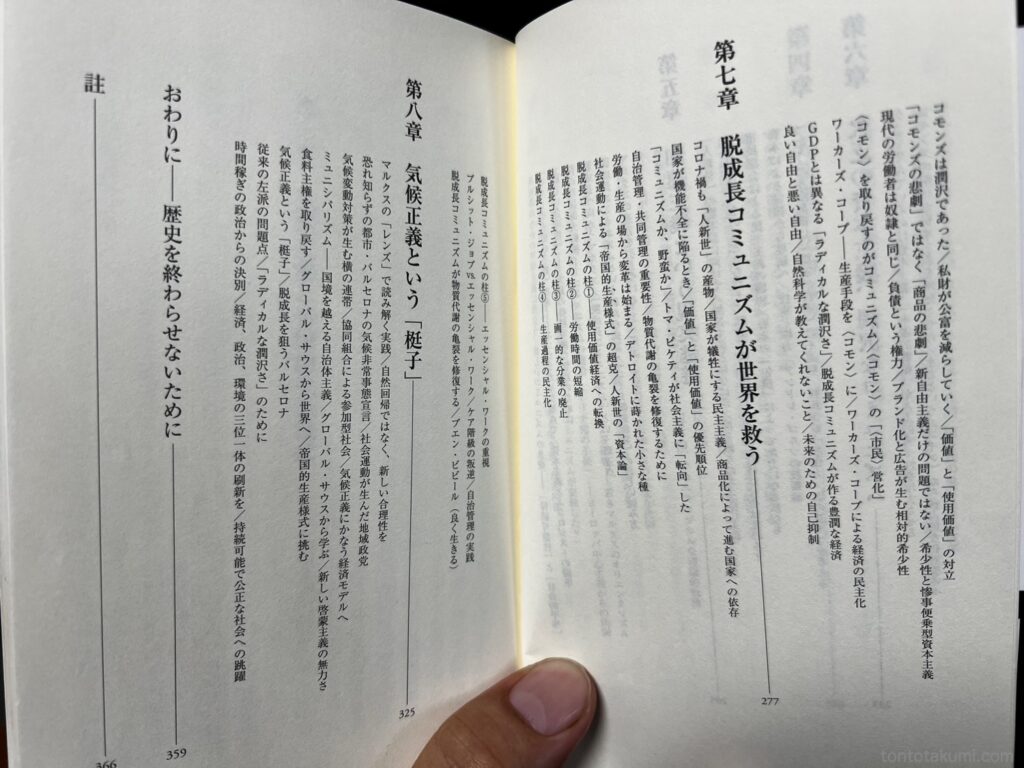

『人新世の「資本論」』の目次

- はじめに――SDGsは「大衆のアヘン」である!

- 第1章:気候変動と帝国的生活様式

気候変動が文明を危機に/フロンティアの消滅―市場と環境の二重の限界にぶつかる資本主義- 第2章:気候ケインズ主義の限界

二酸化炭素排出と経済成長は切り離せない- 第3章:資本主義システムでの脱成長を撃つ

なぜ資本主義では脱成長は不可能なのか- 第4章:「人新世」のマルクス

地球を〈コモン〉として管理する/〈コモン〉を再建するためのコミュニズム/新解釈! 進歩史観を捨てた晩年のマルクス- 第5章:加速主義という現実逃避

生産力至上主義が生んだ幻想/資本の「包摂」によって無力になる私たち- 第6章:欠乏の資本主義、潤沢なコミュニズム

貧しさの原因は資本主義- 第7章:脱成長コミュニズムが世界を救う

コロナ禍も「人新世」の産物/脱成長コミュニズムとは何か- 第8章:気候正義という「梃子」

グローバル・サウスから世界へ- おわりに――歴史を終わらせないために

『人新世の「資本論」』の気になったところ

p.42 技術的、空間的、時間的という三種類の転嫁

なんとなくわかっていたようなことですが、日本で作るのは高いから海外の人件費が安い国で作ることで、日本で安く購入できるっていうような仕組みにつながることですね。

土地の栄養分の話から始まるのですが、物価の差や人口などいろいろな違いがあるのはわかるものの、ちゃんと知っておかないといけないことだと感じました。

子どもたちにも説明できるようになっておかねば。

p.90 バッテリーの大型化で、二酸化炭素はますます増える

「ジェヴォンズのパラドックス」と言うんですね。

電気自動車(EV)に変わっていけば、車が排出する二酸化炭素が大幅に減る感じがしていたのですが、バッテリーの製造過程で発生する二酸化炭素量を加味すると、わずか1%しか減らないらしいです。

p.119 資本主義が発展しているのに、依然として「貧しい」

「ATM」や「パソコン」、「AI」が作られて、人の仕事が奪われて(効率化されて)働く時間が削減されて、人が働くことは減って趣味の時間が増えると想像していたのですが、まだ40年ちょっとしか生きていませんが、ほとんど変わっていない感じですよね。

そういえば、小学生の時に土曜日も授業があったのですが、妹たちは週休2日に変わっていったときで、羨ましかったことは覚えていますね。

週休3日の話も出てきていますが、まだまだ先なんですかねぇ〜。

以前、女性(子育てママ)数人だけで、ランチの時間だけ・1ヶ月の給料に必要な数量だけ・販売したら1日の仕事が終わる飲食店兼お弁当屋さんの話を見たのですが、理想的な働き方って感じだったな。

p.222 作業の効率化で、個々人の生産能力は低下していく

分業して作業を効率化することで、大量生産することができるようになったものの、ただの単純作業の繰り返しになってしまって、新しい物や事を「構想」するクリエイティビティーは不要になってしまってますよね。

特に日本の学校教育を考えると、高度成長期の流れのまま一律に同じ教育をして、労働者(歯車人間)を大量生産する仕組みになっているのを懸念している人がいた気がする。

出る杭は打たれる系教育をしておいて、大人になり社会に出ると「構想する」力を求めているのは不思議だぁ〜。

p.231 資本主義が豊かさや潤沢さをもたらしてくれる考えは、逆じゃないか?

ピケティーの「21世紀の資本」にかかれている【r>g】っていうやつですよね。(r:資本収益率、g:経済成長率)

みんなが一緒に成長していく仕組みではなく、資本家が儲かるように作られているから、ただの労働者はずっと貧しいままっていう。

p.245 アダム・スミス

積読したままのアダム・スミス「国富論」と「道徳感情論」を、ちゃんと読んでおくともっと理解度が上がったよなぁ〜。

p.254 住宅ローン

「賃貸 vs 購入」の話を思い出しました。

将来ペンション経営をしたいから、子どもが3人になった今も賃貸の狭いアパートに住んでいますが、2000万の負債を抱えてペンション運営をするのが良いのか、悪いのか。

ただ住むだけの完全負債ではなく、不動産(事業)投資の部分もあると考えれば、建物自体にも別の価値が生まれるとすれば、チャレンジしてみる価値もあるのかな。(いずれくると言われている大地震からも避難しておきたいしね。)

p.287 トマ・ピケティが社会主義に「転向」した

まだ完全に読み終えていない「21世紀の資本」だったのですが、参考資料になっちゃってますね。

「資本とイデオロギー」という2019年に刊行されたピケティーの本はチェックしていたのですが、『格差と再分配』『21世紀の資本』『資本とイデオロギー』の3冊を250ページに凝縮した【平等についての小さな歴史】という本が2024年9月に刊行されているのでこっちからですかね。

p.295 公共の果樹

誰もが無料で食べて良い「公共の果樹」面白い!

小学生の時に、公園に育ててあったビワをよく食べていたのですが、子どもたちが食べれる分しか取らないので結構長く実がなっていました。

ペンションの周りに四季に合わせた「公共の果樹」を育てておいたら楽しそうですね。

p.308 分業の廃止

アダム・スミスの「国富論」は、分業の話から始まるのですが、、、マルクスによると「分業の廃止」が労働の創造性と自律性を取り戻すための必要な第一歩って!

でもこれで考えると、ペンション経営は家族単位でいろいろなことしなくちゃいけないし、他のペンションと差別化するときには創造性が必要になりそうだから悪くないかも。

p.315 ブルシット・ジョブ(クソくだらない仕事)

聞いたことあるけど、なんとなぁ〜くわかるかなぁ〜って気がして放置していたから、メモメモ。

p.318 自治管理の実践

世田谷区の保育園っていうのか気になったのと、かなり同意できる感じがした。

奥が世田谷区の保育園で栄養士で副主任やっていて、子どもたちはみんな川崎市の保育園に行ってるけど、経営者や園長がいないほうがいいんじゃないかと感じるようなこともある(笑)

奥の職場のオーナー経営者は、保育園だけじゃなく老人ホームを作ろうとしているらしく、職員の給料を抑えて資金をそちらに向けているらしいってウワサを聞いていたら、何かで見たニュースによると税金から投入される「保育園の委託費」は、人件費以外にも使えるようで(弾力運用というらしい)なんだかなぁ〜と。。

p.362 「3.5%」のパワー

『「3.5%」の人々が非暴力的な方法で、本気で立ち上がると、社会が大きく変わる』っていうのは知らなかった!

『人新世の「資本論」』読んだ感想

ピケティーの【r>g】(r:資本収益率、g:経済成長率)を見てから、資本を持たなければ(利用しなければ)と、暗号資産・株式・REITがメインの不動産投資をしてきたので、資本主義の恩恵は享受したいものの、ペンション運営を考えていくときには、ガツガツもうけるというよりは、最低限子どもたちの教育資金が稼げて、楽しめるぐらいの資金があればいいのかなと思っていたところで、この本に出会いました。

たしかに現在の「資本主義」のままでは持続性もなく、資本主義の前に地球環境のほうが先に壊れてしまうというのも、データを下に説明されているので最もに思えます。

最近の異常気象や天災を考えたら、自給自足の生活基盤を作っておくのもあながち間違えじゃない気が更に強まった感じがしました。

コメント