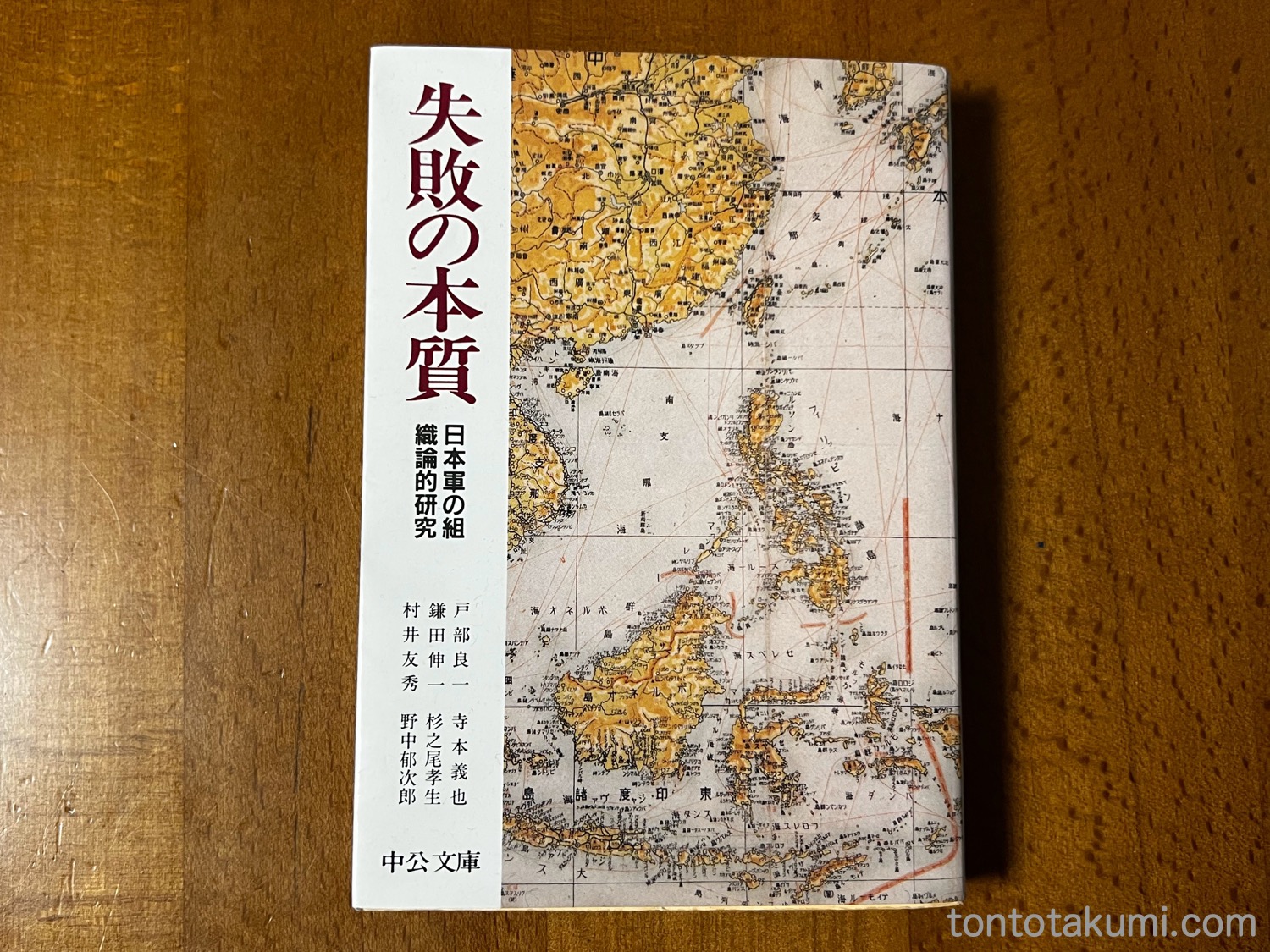

以前からいくつかの本で引用されていて、気になって購入したのですが、積読になっていた本をやっと読みました。

とは言うものの、この本を読み始めると、ほぼ半分までが第1章(過去の日本軍の戦争の失敗事例)なのでちょっと読みにくいのですが、2章3章はその事例を元にした現代の企業組織でも勉強になる「組織論」になっています。

ゆえ、第1章「失敗の事例研究」はノモンハン事件だけ参考に読んで、第2章「失敗の本質 ー 戦略・組織における日本軍の失敗の分析」、第3章「失敗の教訓 ー 日本軍の失敗の本質と今日的課題」をメインに読みました。

日本企業によくある論理的な内容ではなく「空気感や気分」が重要な会議や、少し前から話題の「Unlearning(アンラーニング:学習棄却)」、「創造的破壊」などのキーワードが、昭和59年(1984年)には言及されていることにちょっと驚きを感じつつ、やっぱり昔から読まれていて、増刷されている本は読んでおくべきだな〜〜と感じる本でした。

『失敗の本質』の目次

- はしがき

- 序章 日本軍の失敗から何を学ぶか

- 一章 失敗の事例研究

- ノモンハン事件-失敗の序曲

- ミッドウェー作戦-海戦のターニング・ポイント

- ガダルカナル作戦-陸戦のターニング・ポイント

- インパール作戦-賭の失敗

- レイテ海戦-自己認識の失敗

- 沖縄戦-終局段階での失敗

- 二章 失敗の本質 - 戦略・組織における日本軍の失敗の分析

- 三章 失敗の教訓 - 日本軍の失敗の本質と今日的課題

- 参考文献

- 文庫版あとがき

『失敗の本質』の気になったところ

p.22 この本の研究の狙い

日本の「戦い方」「負け方」が研究対象で、組織としての失敗を捉え直して現代組織にとっての、教訓あるいは反面教師として活用するのが大きな狙いです。

それゆえに、いろいろな本に引用されていたり、起業家が読んでいる理由がわかってきました、

p.25 戦時の組織原理のままの現代組織

現代日本組織一般(昭和59年(1984年)に言及されているけど、2025年でも通用すると思う)が、日本軍の組織原理を無批判に導入しているので、平常時はどうにかなるけど、危機が生じたときは欠陥が表面化することがあるかもしれない!

あまり大きな会社の組織に所属したことがないからわかりにくいのですが、神輿で関わっている商店街や町内会の話を見て・聞いていると、わかる気がします。

長老部は8,90代、青年部が6,70代で、僕が40代で見ているのですが、、、誰が言ったとか、筋が通っていないとか、最後に長老にひっくり返されるとか。。。

企業内の会議でも似たようなことが置きますよね。

p.284 「空気」や「気分」

まさにこれが日本の組織って感じですね。

その場の「空気」や、意思決定者の「気分」によって、使ってきた時間が一気にひっくり返されることがありますね。

p.293 硬直的な発想

進化のためには、さまざまな変異(バリエーション)が意識的に発生され、そのなかから有効な変異のみが生き残る形で淘汰が行われて、それが保持されるよというような進化のサイクルが機能していなければならない。

昔決められたルールというかしきたりというか、なんでこの作業を続けているのかわからない作業ってあったりしますよね。

でも誰も変更しようともせず、昔からあるからやるみたいな硬直的な発想は、日本軍のときから続いている悪癖だったんですね。。

p.315 日本的集団主義

「空気」や「気分」の原因になる部分が、この「日本的集団主義」何でしょうね。

人間と人間の間の関係(対人関係)それ自体が最も価値があるものとされる

というのが、わからなくもない気がしてしまうのは「日本的集団主義」の中で育ってきたからなんだろうと感じる。

p.331 教育

子育てしていて一番気になった部分ですね。

学生にとって、問題はたえず、教科書や共感から与えられるもの・・・

・・・機械的に暗記し、それを忠実に再現することが、最も評価され、奨励されさえした。いわば「模範解答」が用意され、その回答への近さが評価基準・・・

いわゆるちょっと昔の学校教育(詰め込み教育)になると思うのですが、GIGAスクール構想が始まり、1人1台パソコンを持つようになっても、あまり大きく変わっていないような気がしています。

p.343 ダメなところ

気になった部分を引用してみました。

- 作戦目的があいまいで多様性を持っていたところ

- 戦略オプションは狭くかつ統合性に欠けていたこと

- 技術体系は一点豪華主義で全体としてのバランスに欠けていたこと

- 学習が既存の枠組みのなかでの強化であり、かつ固定的であったこと

- 業績評価は結果よりもプロセスや動機が重視されたこと

学校にも企業にもありそうな、、、というかあった部分ですね。

p.367 組織学習と学習棄却(Unlearning:アンラーニング)

・・・組織学習は、組織の成員一人一人によって行われる学習が互いに共有され、評価され、統合されるプロセスを経て初めて起こるのである。

・・・組織として既存の知識を捨てる学習棄却(unlearning)、つまり自己否定的学習ができるかどうか・・・

ジャンルの違う人と新しい仕事をするときには、これができないと過去(の自分のやり方や前社のやり方)にこだわってしまって、上手くいかなくて失敗する原因になるって感じですかね。

p.374 自己革新組織の原則

組織が継続的に環境に適応していくためには、組織は主体的にその戦略・組織を環境の変化に適合するように変化させなければならない。

これを見て思ったのが「富士フィルム」ですかね。

デジカメが主流になってきてフィルムが売れなくなっちゃうから、培ってきた写真技術を医療・ヘルスケア分野へ活用して、事業転換に成功するって感じですね。

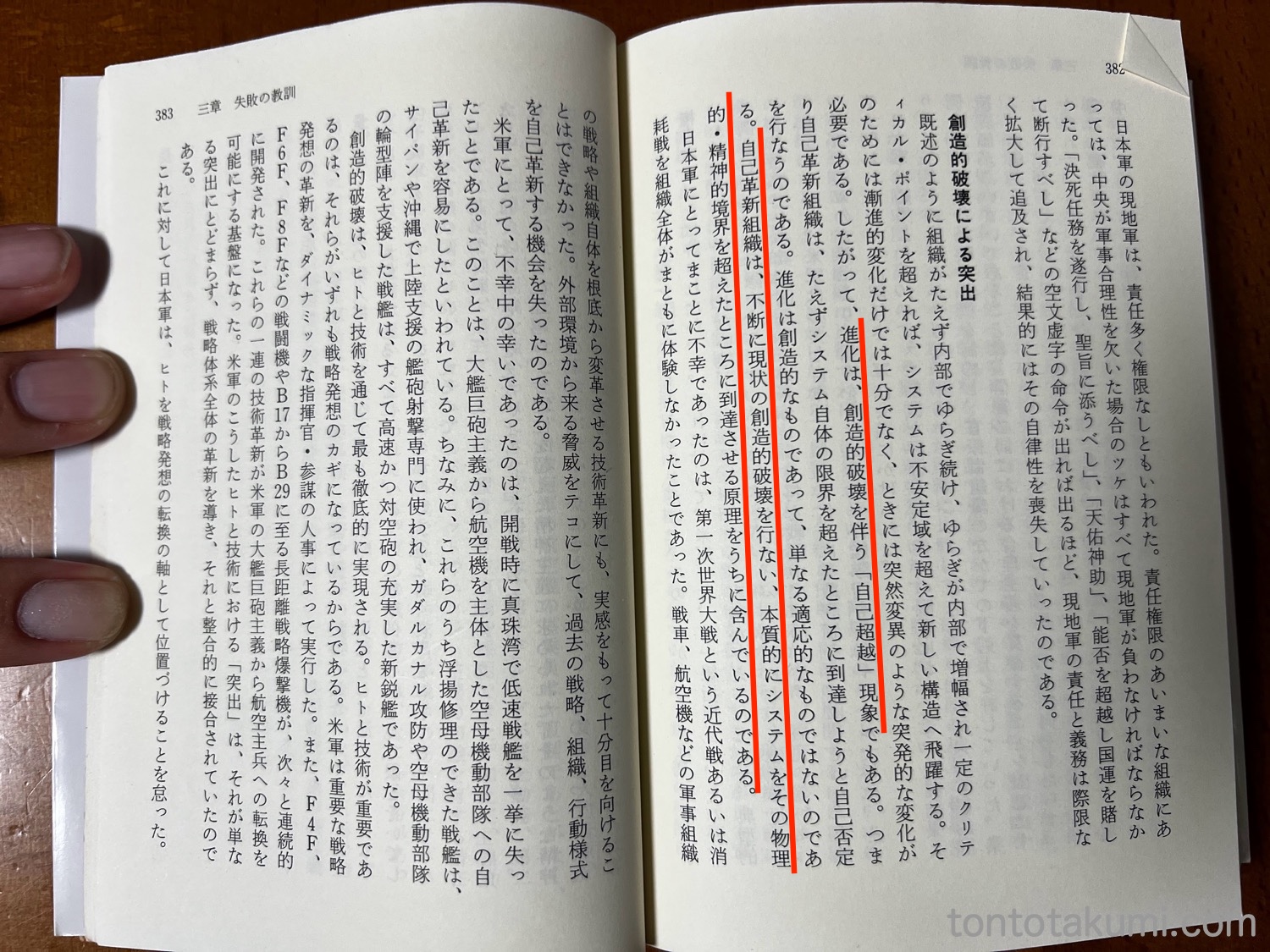

p.382 創造的破壊

・・・進化は、創造的破壊を伴う「自己超越」現象・・・

自己革新組織は、不断に現状の創造的破壊を行ない、本質的にシステムをその物理的・精神的境界を超えたところに到達させる原理をうちに含んでいるのである。

「創造的破壊」は「新結合」のシュンペーターが提唱した概念らしいのですが、2021年12月にブックオフで「経済発展の理論(初版)」を買ってからずっと積ん読になっていることを思い出させました。

なんか眠くなる本で、なかなか進まないのですが、やっぱりシュンペーターは読んでおかないとですね。

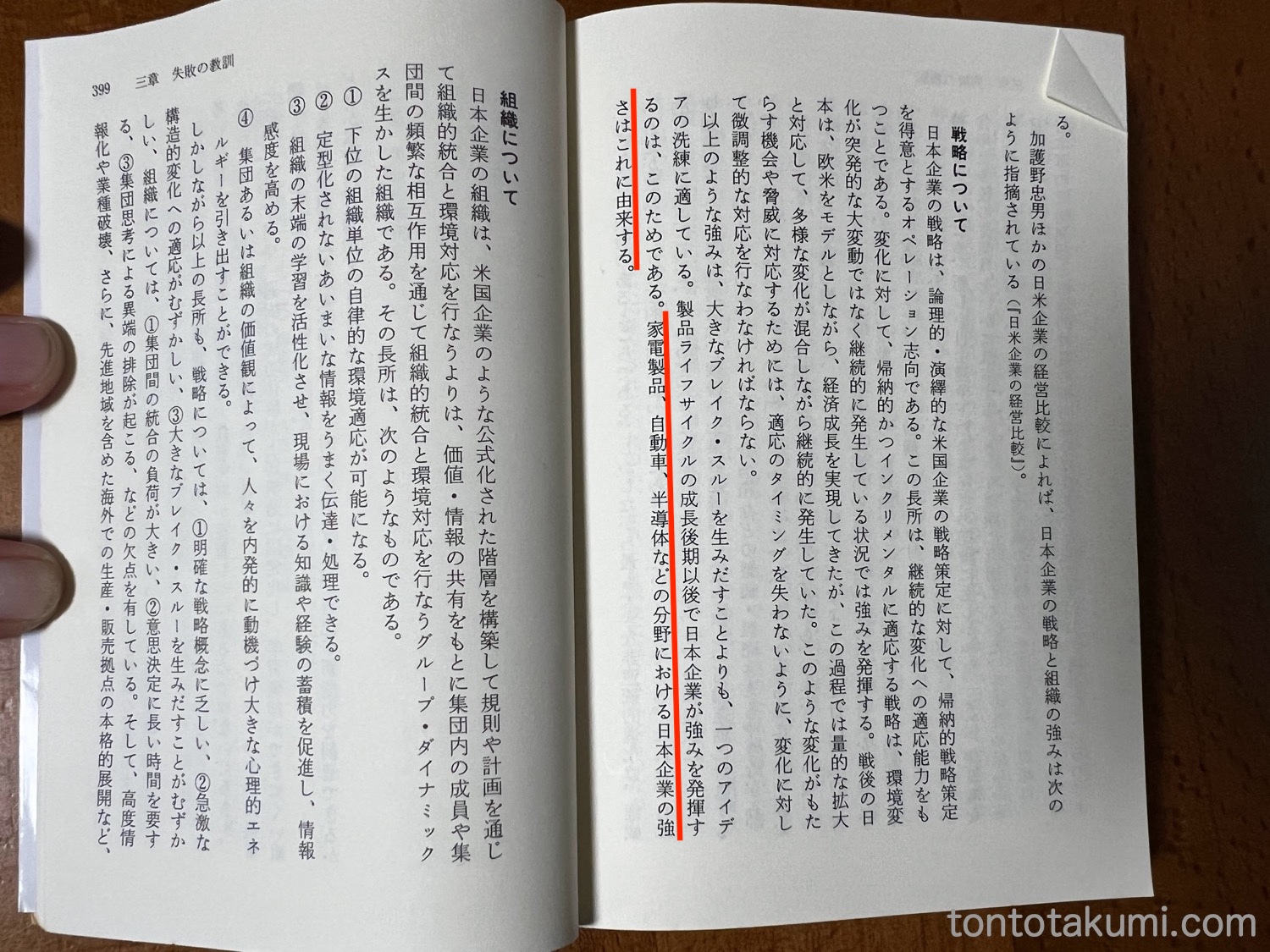

p.398 戦略における日本の強み

家電製品、自動車、半導体などの分野における日本企業の強みはこれに由来する

日本人の傾向としては、大きなブレイクスルーを生み出すよりも、一つのアイデアの洗練に適しているようですね。

「0→1」よりも「1→100」っていうことですよね。

『失敗の本質』読んだ感想

この本は、昭和59年(1984年)に出版されている本なのですが、戦時の失敗を元にして日本人の文化的本質をわかりやすく分析している感じでしたね。

しかも戦時の悪癖は、そのまま企業組織にも何の疑問も持たれずに引き継がれているっていうのが、現代で「老害」ともいわれることがある原因な気がしますねぇ。

とはいえ、50年弱経ってもなかなか日本企業は変われないんですね。

やっぱり古典とまでは言わないと思いますが、昔から読まれ続けている本は学生のうちには読んでおいたほうが良さそうですね。

コメント