- 2021年に読んだ本

- マンガでわかる バフェットの投資術 (SIB)

- 超訳 論語

- 読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊

- 予想どおりに不合理 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」

- 世界は贈与でできている――資本主義の「すきま」を埋める倫理学

- 日本一カンタンな「投資」と「お金」の本

- 渋沢栄一と明治の起業家たちに学ぶ 危機突破力

- 「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考

- モチベーション革命 稼ぐために働きたくない世代の解体書

- 社員の力で最高のチームをつくる――〈新版〉1分間エンパワーメント

- セムラーイズム

- ビジネスの仕組みがわかる 図解のつくりかた

- 「お金の流れ」がたった1つの図法でぜんぶわかる 会計の地図

- Think CIVILITY(シンク シビリティ) 「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である

- P&Gウェイ―世界最大の消費財メーカーP&Gのブランディングの軌跡

- 感動のメカニズム 心を動かすWork&Lifeのつくり方

- チーズはどこへ消えた?

- 超訳君主論―マキャベリに学ぶ帝王学

- 仕事は楽しいかね?≪最終講義≫

- 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則

- 漫画 君たちはどう生きるか

- ゆがめられた目標管理 復刻版

- 迷路の外には何がある? ――『チーズはどこへ消えた?』その後の物語

- 頂きはどこにある?

- 地域が稼ぐ観光

- さむがりやのサンタ

- 行動経済学の使い方

- ライト、ついてますか―問題発見の人間学

- 現代経済学 ゲーム理論・行動経済学・制度論

- ブランド論 無形の差別化を作る20の基本原則

- 教養として学んでおきたい哲学

- どうしてボクはいるの?―息子とパパの哲学対話

- 最近読んだ本

- 2020年 以前に読んだ本

2021年に読んだ本

マンガでわかる バフェットの投資術 (SIB)

AmazonのPrime Readingで見かけた本です。漫画でわかるとなっていますが半分は文章ですかね。ただ、オマハの賢人「ウォーレン・バフェット」の人生を通して、ザクッとバフェットが学んできた投資の哲学と手法を垣間見ることができちゃうのに、数時間でサクッと読めるので投資初心者の僕には丁度いい本でした。

ベンジャミン・グレアムの「シケモク理論」やフィリップ・フィッシャーの「フィッシャー理論」もチラッと見ることが出来るので、中長期で株式投資を考えているなら、入門として見ておくと良さそうです。

そういえば、ベンジャミン・グレアムの「賢明なる投資家」は、途中まで読んで積ん読になってしまっているので、1回は読んでおかなきゃな。。

超訳 論語

手元に保存している超訳シリーズでは「超訳 孫子の兵法」「超訳 君主論」に続き、3冊目の「超訳 論語」です。

許成準(ホ・ソンジュン)さんの超訳シリーズは、今日の私たちに意味のある部分を抜粋、分かりやすいように「超訳」、現代のビジネスシーンでの実例と共に解説をしてくれるので楽しく理解をすることができます。

「渋沢栄一と明治の起業家たちに学ぶ 危機突破力」の「第二章 三野村利左衛門」の中に出てきた言葉の元がちゃんとありました。

「知る人、好む人、楽しむ人」

知る人は、好む人に及ばない。好む人も楽しむ人に及ばない。子の曰く、これを知るものはこれを好む者に如かず。これを好むものはこれを楽しむ者に如かず。

引用元:P176-177 9章 学んだことを活かすための勉強法とは

200ページ程度ありますが、2,3時間でサクッと読めて「論語」の概要となぜ2500年も読まれ続けているかを、わかりやすく知ることが出来ますよ!

読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊

「読書大全」という名前と、帯に書かれている紹介が気になって、図書館で予約して読んでみました。500ページ弱ある太めの本です。

著者は、東大を出てハーバード、日本興業銀行(現みずほ銀行)、ゴールドマン・サックス証券、森ビル・インベストメントマネジメント社長、森ビル取締役専務執行役員兼最高財務責任者(CFO)を経験された方で、歴史に残る300冊の中から200冊を紹介してくれています。

以前なにかの本で、「大元になっている本をしっかり読んだほうがいい」と学んでから、出来る限り一番元になっている本を読むようにしていたのですが、そういう本が200冊も紹介されています。

第1部では読書の前提として、「人類の知の進化」を「宗教と神話」から初めて「哲学と思想」「経済と資本主義」と全体の流れを説明してくれたあとに、第2部でたくさんのジャンルの本を解説してくれます。

各本は、1〜2ページで紹介されているので、どういった本か分かる程度ですが、過去から未来へ「人類の知」がつながっていることを感じられるかと。

株式投資も頑張りたい僕としては、大きな流れを見ることが出来た気がして満足しています。是非手元においておきたい本ですね。

また、紹介されている本が『道徳感情論』『国富論』のアダム・スミスから始まって、『失敗の本質』で終わっていたことにびっくりしました。

両方とも読みにくい本で、読み終わってないのですが、最初と最後を抑えていたことに「おぉ〜〜!!」って(笑)

上のAmzonへのリンクで、サンプルを試し読みできるのですが、「はじめに」を読むと全体像がわかるので、是非試してみてください。

予想どおりに不合理 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」

行動経済学に触れると気になってくる本です。「行動経済学ブームに火をつけたベストセラー」だそうで、今までの経済学では、人は合理的に行動すると考えられてきたけど、実際、人は不合理な行動をとるじゃん!ということを、わかりやすい実例で説明してくれます。

僕が面白かったのがこんなところですかね。

「1章相対性の真相 なぜあらゆるものは ーそうではあってはならないものまでー 相対的なのか」では、相対性の説明としてサービスの3択などを例にして語られています。

webサービスなどではよくあるのですが、サービスプランは1択や2択ではなく3択のものが多いと思いますが、実は「おとり効果」というのが働き、3択を相対的に見るとそのうちの1つが「得する」と感じて、一番いいものを選んでいると思いますが、本当にそうですか?という話とか。

「4章社会規範のコスト なぜ楽しみでやっていたことが、報酬をもらったとたん楽しくなくなるのか」では、「お金VSプレゼント」の話題が出てきます。

事例がアメリカの話だったので、日本でありそうなことに例えると・・・

義理の実家に行ったときに、ごちそうを食べさせてもらったり、子どもたちへのプレゼントを貰ったりすることがあると思うのですが、その日の帰りに、おもむろに財布を取り出して「お義母さん、今日はありがとうございました。僕たち家族に注いでくださった愛情に、いくらお支払すればいいでしょう?」「プレゼントは・・・円ぐらいだろうし、作ってもらったご飯はこのぐらいか、、、4万円で足りますか?」みたいなことをすると、色々ぶっ壊れますよね?!っていう感じでした。

ちょうど前に読んだ贈与の本でも出てきた話に近いのですが、社会規範(プレゼント)と市場規範(お金)の世界の話となり、お義母さんは家族のつながり(社会規範)の中で色々してくれていたのに、お金の話をしたことであなたの行動は(家族のつながりをしたくなかったり、付き合いたくないから)恩は受け取らない的な(市場規範)ことに感じさせちゃうよ!そこはお金じゃないのよ!ってとか。

「5章無料のクッキーの力 無料!はいかわたしたちの利己心に歯止めをかけるのか」では、クッキーをたくさん作って会社に持っていったときに、、「無料」でみんなに配っていくときには、他のみんなのことを考えて全員が食べれるように、貰う人は手に取る個数を考えると思いますが、1つ10円とかで値段をつけておくと、貰う人は自分の家族のことを考えて(社内のみんなのことは考えず)ほしい分だけ購入する話。などなど。。

とっても興味を持って楽しく読むことが出来て、「あぁ〜〜〜!!!」と感じることが多い本でした。なので、ブックオフで100円コーナーにあったら買っちゃいたい本になりました。

世界は贈与でできている――資本主義の「すきま」を埋める倫理学

タイトルがなんか気になって、図書館の本を予約しておいたら半年ぐらいして、やっと借りれた本です。

「贈与とはなにか?」から始まって、世界のいろいろな場所、人間関係の中で「贈与」が行われていることが分かります。「贈与」の反対にあるのが、「市場経済という交換の論理」とのこと。

面白かったのが「サンタクロースは、差出人不明の贈与」という表現です。

人は誰かから何かしらをもらった場合、お返しをしなければならないと感じてしまう事(「返報性」ってやつですかね?)があると思いますが、その誰かに対してお返しする(交換する)ものがないと負い目を感じて、押しつぶされてしまうことがあるそうです。

子どもが自分の親にお返し(交換)できるものはないから、あえて差出人(サンタクロース)へお返しができないようにしてプレゼントをあげる(「贈与」する)ことで、「親に対する負い目を持つ必要がないまま、無邪気にプレゼントを受け取ることができる」という話。

いずれ子どもから大人になり贈与の存在(親がサンタ)に気づきますが、「贈与」という形を取ったことで、時間軸がずらされて、贈与が次の受取人へ流れていくことが可能になるということです。

あと、「アノマリー(変則性、変則事例):常識に照らし合わせたとき、うまく説明のつかないもの」「逸脱的思考(例:コペルニクス、ガリレオ、アインシュタイン、ダーウィン)と求心的思考(例:シャーロック・ホームズ)」というのも面白かった。

著者は哲学が専門なので、内容も哲学的な話がメインとなっていますが、まえがきにあるように

贈与の原理と世界の成り立ちから、生きる意味へ。

金銭的な価値に還元できない大切なものを、どうすれば手に入れられるかを考えることができる本でした。

日本一カンタンな「投資」と「お金」の本

楽天証券の投資情報サイト「トウシル」で見つけて読んだ『投資小説:もう投資なんてしない』が書籍化された本です。

Kindle unlimitedに含まれているのですが、トウシルでも全部読めるようです。

金融ショックで株式投資をやめた主人公ですが、新橋の「先生」に出会い、株式投資の基本から「投資」の考え方、中長期投資について学んでいくストーリーです。

投資を始めようか迷っているなら、サクッと読んでおくといい本ですね。

渋沢栄一と明治の起業家たちに学ぶ 危機突破力

日経電子版で紹介されていて、面白そうだったからすぐ買ったものの、他の本を読んでてちょっと積ん読だった本。

明治の企業家が危機をどう突破して、興した企業が大きくなったかを知ることができます。また明治維新で新時代に突入した時代に、どん底からでもチャンスがあること(掴めること)がわかります。

渋沢栄一をはじめ、みずほ銀行につながる安田財閥を築いた安田善次郎、三菱の岩崎弥太郎・弥之助、三井を立て直した三野村利左衛門、住友の広瀬宰平と伊庭貞剛、ホテルオークラの大倉喜八郎など、有名な大企業の創業者や立役者が揃っています。

おっ!って、なったのが第二章 三野村利左衛門のところの言葉です。

「之れを知る者は、之れを好む者に如かず」(学問も商いでも、それを知っているというだけでは、それを好むというような人の力には及ばない)

「之れを好む者は、之れを楽しむ者に如かず」(何事でも、好むよりはそれを楽しむ者が 上である)

商いは一生懸命やる人より、楽しんでやる人の方が一手、上手である(『論語』雍也)。出典元:P160 第二章 三野村利左衛門

少し前に、食べチョクの秋元社長の番組見ていたら同じこと言っていて、奥に書いておいてもらったのと一緒でした!

「努力する人は夢中な人に勝てない 食べチョク 秋元里奈」

「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考

前職の同僚に教えてもらった本です。以前読んだけど、中身をほぼ忘れちゃってる「世界のエリートはなぜ『美意識』を鍛えるのか?」の山口周さんが帯も書いていました。

実際の絵や作品を見ながら、「ものの見方」を考えることができます。

「アート思考」には、3つの要素があり「表現の花」「興味のタネ」「探究の根」で構成されているとのことです。

その中でも「アート」にとって重要なのは、「探究の根」なのですが、、この本を読むまでは「表現の花」しか見ていなかったことがよくわかりました。

「アート思考とはなにか?」から始まり、アートを「観る」、、いっぱい「観る」ことで今まで感じることができなかったものを「観る」ことができて感じれるようになりそうです。

単純に「アート思考」を知るというだけじゃなく、「自分のものの見方」を持てるようになり、ビジネスや学問だけじゃなく人生を楽しめるようになるかもです!

ちなみに本書の最後にはジョブズの「connecting the dots」が出てきますよ!

モチベーション革命 稼ぐために働きたくない世代の解体書

高度成長期からバブル期までの、色々ものがなくて頑張って稼ごうとしていた世代を「乾いている世代」、ミレニアム前後からの「ゆとり・さとり世代」を「乾けない世代」と表現して、世代間の価値観の違いを説明してくれます。

アメリカ人心理学者でポジティブ心理学の第一人者であるマーティン・セリグマンが唱えた5つの幸福の中で、「乾いている世代」は【達成】【快楽】を強く欲し、「乾けない世代」は【意味合い】【良好な人間関係】【没頭】を重視するらしいです。

この背景を理解した上で、自分自身のモチベーションを引き出す取っ掛かりにしましょう!という感じでした。

僕は、ちょうどこの世代間に属しているっぽいので、何となくどちらも分かるかなと。。

ただ、これから先を考えると「第3章 異なる『強み』を掛け算する最強チームの作り方」や「第4章 個人の働き方」の内容は参考になりました。

ワークライフバランス → ライフワークバランス → ライフアズワーク ですかねぇ〜。

社員の力で最高のチームをつくる――〈新版〉1分間エンパワーメント

日経電子版で紹介されていて、星野リゾートの星野佳路さんが監訳をしていて、実際に星野リゾートの事業改革で使われていると知り、読んでみました。

少し前に読み終わった「セムラーイズム」に近いところがあり、社員をエンパワーメント(すでに持っている力を解放)して、自律した社員(が、いっぱい集まった企業)が、最高のチームで事業を運営しよう!という感じです。

物語風に書かれていて、主人公の家庭用品メーカーの社長がエンパワーメントに成功した通信会社の社長とパートナー(社員のことをパートナーと呼ぶ)に、エンパワーメントについて順序立てて教えてもらうストーリーです。200ページ程度ありますが、3,4時間でサクッと読める面白い本です。

ほとんどのビジネス書と同様に、まずはトップのビジョンが大事ですが、これをちゃんと共有するってことがもっと重要になると、以下のように説明されています。

自律した働き方を促進する6つの境界線

①目的 (Purpose)・・・ われわれの事業は何か?

②価値観 (Values)・・・ 事業を進めるにあたっての指針は何か?

③イメージ (Image)・・・ どんな将来像を思い描くのか

④目標 (Goals)・・・何を、いつ、どこで、どう達成するのか?

⑤役割 (Roles) ・・・だれが何をするのか?

⑥組織の構造とシステム (Organizational Structure and Systems)・・・仕事をどう位置づけ、どう支えるのか?ー引用元:P75、第2の鍵 境界線によって自立した働き方を促す

これがちゃんとできていないと、社員との間に意識の差ができてしまい、「話し方」によって「受け取り方」が変わってしまい、思っていたのと違う!!という事が起こってしまう。

本では、コンビニのオーナーと社員の話が例として出てきますが、前提となる6つの境界線が相互に理解できていないと、ちょっとした会話の話し方だけで受け取り方が変わってしまい、やること(行動)がそれぞればらばらになってしまい、お互いにいいことがありません。

「話し方」の部分だと、一方的に指示するのではなく、相談して一緒に解決するほうがメリットが沢山!というのがわかります。(ふと思ったのですが、エンパワーメントや自律を促す方法って子育てや教育でも一緒な気がしてきました。)

セムラーイズム

以前読んだ、リカルド・セムラー「奇跡の経営」の12年前に出版されている100万部超のベストセラーです。奇跡の経営は、きれいに情報が整えられていますが、セムラーイズムではリカルド・セムラーが実際に行ってきた会社経営の軌跡を時代を追って記述されています。

セムコ社もリカルド・セムラーが父から引き継いだときには、よくある普通の組織でしたが、いろいろなものがない普通じゃない会社になるのですが、その経緯がよく分かるようになっています。

奇跡の経営と合わせて読めると、背景情報までわかるので理解度が全然上がります。

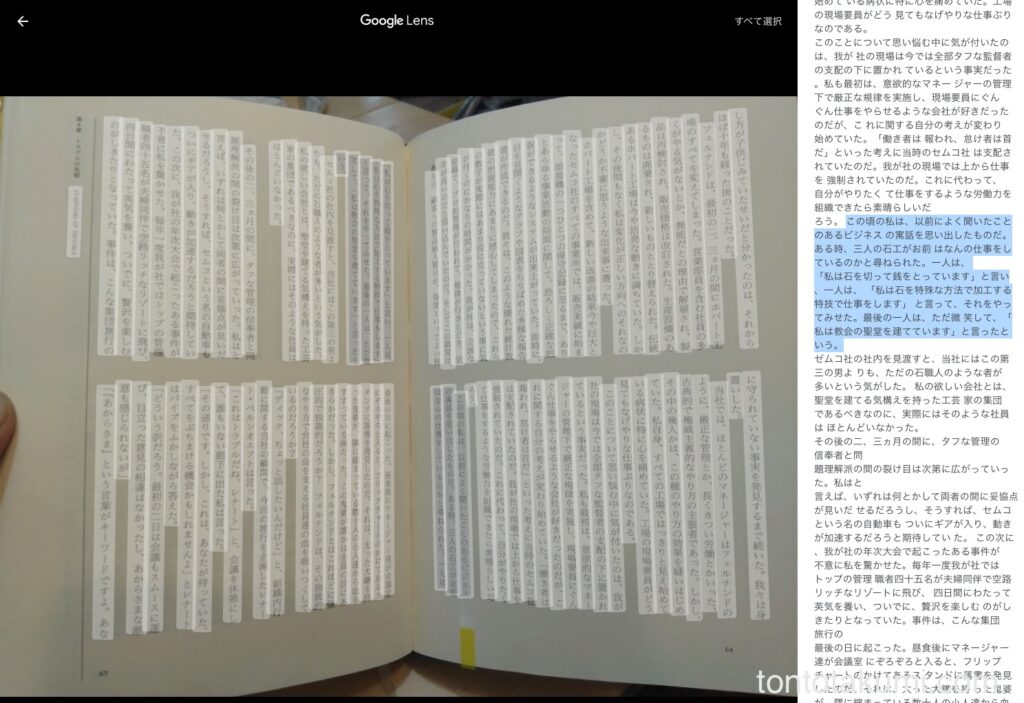

またこの本の中にも「3人の石工の話」が出てきます。(3人のレンガ積み職人の寓話だと思ってたら違っていたんですよね。。)

・・・この頃の私は、以前によく聞いたことのあるビジネスの寓話を思い出したものだ。ある時、三人の石工がお前はなんの仕事をしているのかと尋ねられた。一人は、「私は石を切って銭をとっています」と言い、一人は、「私は石を特殊な方法で加工する特技で仕事をします」 と言って、それをやってみせた。最後の一人は、ただ微笑して、「私は教会の聖堂を建てています」と言ったという。・・・

ー引用元:セムラーイズム、P64、第8章ドラブルの兆候

テキストを確認したくてGoogleフォトに保存していた写真データを開いたら、Google lensが出てきたので試したらテキスト化がバッチリでした!すごい!!

ビジネスの仕組みがわかる 図解のつくりかた

1つ前に読んだ「会計の地図」の著者「チャーリー」さんの別の本です。この本は、お金の流れ(財務3表)とは違い、ビジネスモデルを3x3のマスでわかりやすく図解する方法を教えてもらえる本です。

前回同様に、noteで無料公開されています。

1ページに全文書かれていますが、前回同様に数時間でサクッ!と読めますが、得られるものは多いです。

誰に何を伝えるかで表現するビジネスモデルの図解は変わりますが、無駄なものを省いてシンプルに表示することでよりわかりやすくなるし、もし新しいビジネスモデルを考えているなら、このフォーマットで表現できなければ頭の中が整理できていないのかもなって思ってしまいました。

説明に合わせて「俺のフレンチ」や「KOMTRAX」、「Spotify」などが図解にされているので、とっても理解しやすいです。

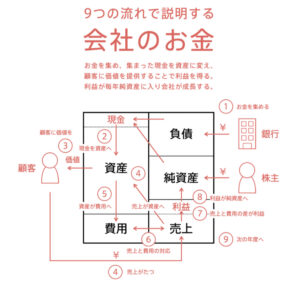

「お金の流れ」がたった1つの図法でぜんぶわかる 会計の地図

何かで見かけて、時間ができたら読んでみようと思い、欲しい物リストに入れていた本です。Amazon見てたら自分のおすすめに表示されて、なにか気になってレビューとか見ていたら、noteで無料公開されていると発見!

「会計の地図」で検索したら以下が出てきました。

試しにちょっとだけ読んでみたら『パート1 ●9つの流れで説明する「会社のお金」』の図解で、今までモヤモヤしていた『財務3表=会社のお金』の見方がスッキリしました!

この図解の細かな説明だけじゃなく、財務3表(PL(損益計算書)、BS(貸借対照表)、CF(キャッシュフロー計算書))、PBR、ROE、のれんなども同じ図を使って、すごくわかりやすく説明してくれます。しかも2、3時間あればすぐ読めちゃいます。

会社の情報を知るだけじゃなく、株式投資を始めるときにも会計関連の入門書を読む前に読んでおくと、かなり分かりやすくなると感じた本です。

著者の「チャーリー」さんが、『全文公開チャレンジ』でこの前に2冊書いているので、そっちも読んでみよ〜!

Think CIVILITY(シンク シビリティ) 「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である

タイトルのままですが「礼儀正しさ」について、アメリカの大学の教授が書いている本です。

日本人は礼儀正しいと世界の中では言われると思うのですが、今までと違う視点で「礼儀正しさ」について考えることができます。

第2章の「無礼な人がもたらす5つの費用」っていうのが面白いですよ。無礼な人の行動をコストとして考えるのですが、、「確かに!!!」と思えることが多いです。

無礼な人は、

- 同僚の健康を害する

- 会社に損害をもたらす

- まわりの思考能力を下げる

- まわりの認知能力を下げる

- まわりを攻撃的にする

と、書いてあるのですが身の回りによくある話だわって。。

無礼な人の一例としては、人の話を最後まで聞かずに話を遮って言いたいことだけ言う人とかですねぇ〜。

ちなみに無礼な人の行動を直接受けるだけじゃなく、その状況を見ただけでも影響があるそうです。お客さんがいるのに聞こえるような声で叱っていたりとかです。

僕は無礼ではないかな?!とは思えたのですが、、人のふり見て我が身を正せじゃないですが、気をつけたほうがいい言動がよくわかりました!

P&Gウェイ―世界最大の消費財メーカーP&Gのブランディングの軌跡

生活の中で何かしら使っている「P&G」製品。この巨大ブランドの歴史を「P&G」の公認でまとめてくれている本です。

ブランディングや企業運営の成功例だけじゃなく、失敗例もちゃんと書かれているところがすごくいいです!

ちなみに「P&G」は、プロクターさん & ギャンブルさん が作った会社だから「P&G」

感動のメカニズム 心を動かすWork&Lifeのつくり方

「感動」というものを分析してくれて、どういうものかわかりやすく説明してくれます。

著者独自の「STAR分析」をベースにして、企業やサービスを分析しているのですが、これから更に発展するのかなという感じでした。

4章、5章の事例がとっても参考になりました。

チーズはどこへ消えた?

とっても有名な本だそうですが、、読んだことがなく読んでみたかったのですが、なかなか図書館で借りれなくて、、、読んだあとに本屋さんで買い直しました。

表紙の上に、帯がついていて、更にその上にカバー?表紙?がついていて4種類ありました。普通にチーズだから黄色でしょ?!と思っていたら、奥が知っていたようで「言葉も違うらしいよ?!」というので確認してみたら、20周年記念で4色の限定カバーが付いていたようです。

ちなみに「ピンクは恋愛、イエローは将来、ブルーは仕事、グリーンは人間関係を象徴」しているそうです。

90ページしかない本なのでサクッと読むことができるのですが、とても考えさせられる本です。

迷路の中に住んでいる2匹のネズミと、2人の小人が突然なくなったチーズを探す感じの話なのですが、、探す?探さない?行く?行かない?やる?やらない?的な。

仕事でも、生活でも、子育てでもあるようなシチュエーションを、凄くシンプルな話にしてくれているのですが、それゆえに考えてしまう。。

先に読んだ、「頂きはどこにある?」と同じ作者:スペンサー・ジョンソンさんの本です。

超訳君主論―マキャベリに学ぶ帝王学

以前から読んでいる、許成準(ホ・ソンジュン)さんのシリーズです。

「君主論」がどういうものか気になっていたのですが、「孫子の兵法」同様に許さんの本だとわかりやすかった。

超訳なので全てではないのですが、、時には冷酷な判断が全体最適になることもある!っていうのが垣間見えました。

仕事は楽しいかね?≪最終講義≫

今まで読んできた「仕事は楽しいかね?」シリーズの最終話です。

1,2から連続して読むと学びが多いです。最終講義では「特別な人々」についての話ですが、「Think CIVILITY(シンク シビリティ) 「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である」とも繋がる話でした。

漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則

「バビロン大富豪」の漫画版です。漫画になっているので、活字が嫌いでも読み始めるのにはいいと思います。奥と子どもたち用に、ブックオフで買っちゃいました。

内容は活字版と大きく変わらないですよ。

漫画 君たちはどう生きるか

1937年に出版された本の漫画化された本です。見かけたことはあったのですが、ブックオフで220円だったので買ってみました。

「人間としてどう生きればいいか」ということを考えさせられる本です。主人公コペル君と叔父さんを中心に話が進んでいくのですが、時代背景もあると思いますが、貧困・格差・いじめ・勇気・教養・考え方・・・などなどを、ストーリー共にコペル君と一緒に学ぶことができます。

活字もあったのですが子どもたち用にあえて漫画の方にしました。

ゆがめられた目標管理 復刻版

「マネジメントへの挑戦 復刻版」の次に復刻された「一倉 定」の本です。「マネジメントへの挑戦」が勉強になったので、すぐ買いました。

「ゆがめられた目標管理 復刻版」では、社内の管理が中心にまとめられている感じで、表紙にも「すぐれた目標は会社存続と発展を約束し、凡庸な目標は破綻に導く」となっています。

「マネジメントへの挑戦」を読んでから「ゆがめられた目標管理」を読むと、「会社のあるべき形」学べて「実際にどうやって管理するか」まで知ることができるイメージですね。

迷路の外には何がある? ――『チーズはどこへ消えた?』その後の物語

「チーズはどこへ消えた?」を図書館で借りようとしたら、貸出中で借りれずに「その後の物語」を先に読んでみました(笑)

冒頭で「チーズはどこへ消えた?」をざっくり説明してくれるので、なんとなくわかった状態で読み始められました。のちに「チーズはどこへ消えた?」を読んでつながったのですが、変化が起きた時に身動きが取れなくなってしまった(動くことをしなかった)『小人のヘム』が変化して動き出す話です。

問題をシンプルにした上で、たとえばなし風に 考えさせられることを投げかけてくるので、人生(生活)に迷いが生じた時に、サクッと読みたい本ですね。

頂きはどこにある?

「チーズはどこへ消えた?」と同じスペンサー・ジョンソンの本です。「迷路の外には何がある?」と同様に、、「チーズはどこへ消えた?」が借りれなくて、先に読んでみたのですが、「チーズ」よりも気に入ってしまいました。

「チーズはどこへ消えた?」は「現在」の問題について考えさせられるのですが、「頂きはどこにある?」は将来(未来)について考えさせられる形で、内容を描き分けているようなイメージでした。

この本も100ページ前後なのでかなりサクッと読むことができますが、今後の自分について考えさせられますよ!

地域が稼ぐ観光

地方へ移住したいと考えているし、観光に関する仕事をしていたのもありKindle unlimitedで見つけて読んでみました。

地方観光は稼げていない現状をどうやって打破するかをまとめてくれており、実際に「株式会社未来づくりカンパニー」が行ってきた施策とともに「稼ぐ観光」を知ることができます。「第2章 インターネット社会と観光」では、webをうまく活用する方法など僕とも親和性の高い内容もあり、地方移住への壁がちょっと下がった感じです!

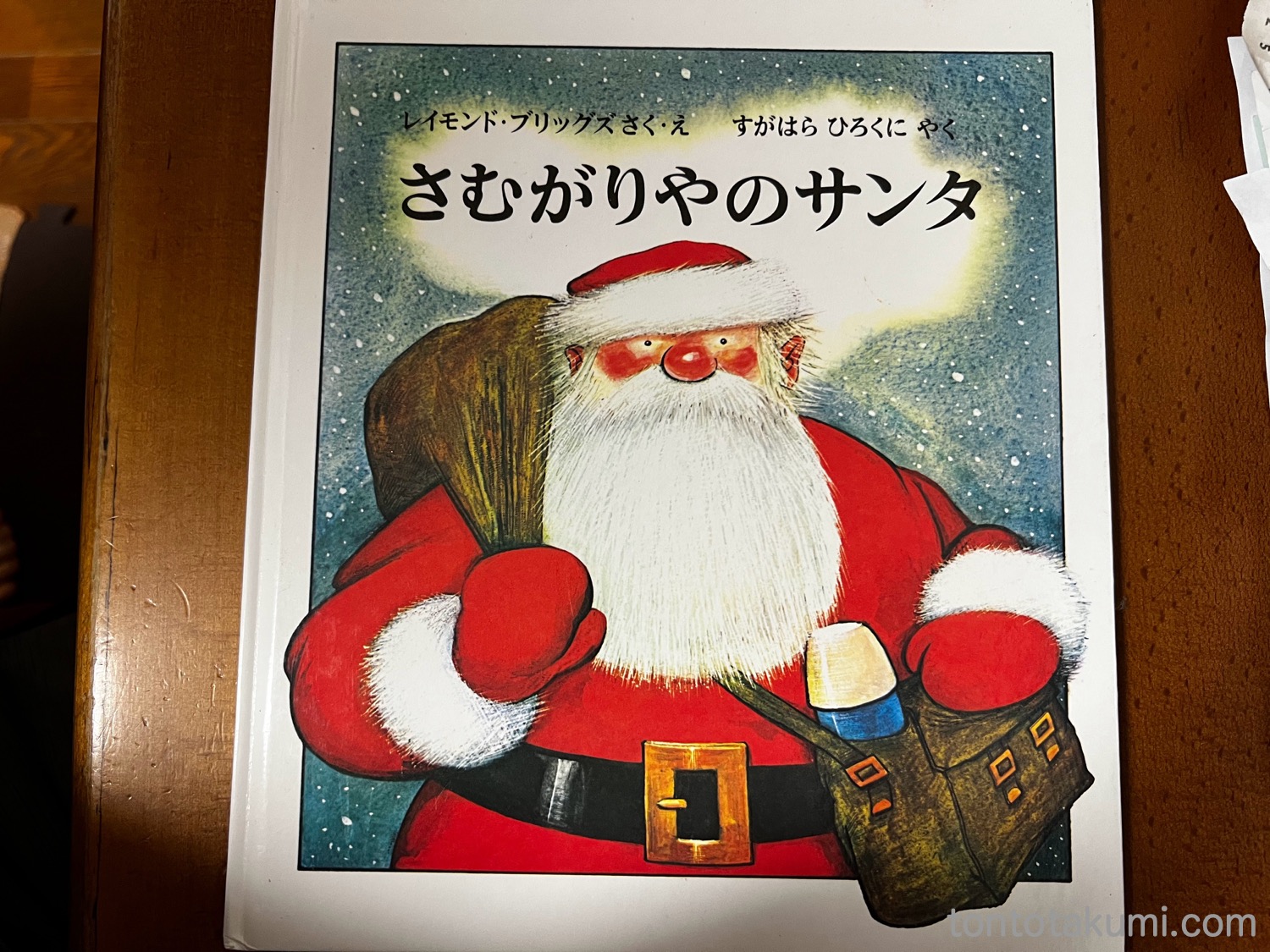

さむがりやのサンタ

お友達の小説家が好きな本と聞いて、図書館で借りてみた本です。

お風呂に入ったり、ビールを飲んだり、寒さに愚痴を言う人間味あふれるサンタを描いたほっこりする絵本でした!

行動経済学の使い方

行動経済学をもう少し知りたくて、会社の友達におすすめしてもらった本です。比較的新しい「行動経済学」の基礎がわかり、「現在バイアス、サンクコスト、ナッジなどなど」の情報だけじゃなく、使い方や事例を見ることができます。

意外と身近なところで「行動経済学」的な手法が使われていることに気づけるし、へぇ〜〜ってなりました。

ライト、ついてますか―問題発見の人間学

「行動経済学」という分け方がまだなさそうな1987年の本です。

本のタイトルになっている「ライトついてますか」というのは、昼間だったら「忘れずにライト消してね!」、夜だったら「ライトついてるなら大丈夫!」っていう、どちらでも使える言葉だということがわかります。

また「問題発見の人間学」とあるように、一体何が「問題」なのかを考えることが大事か教えてくれます。「問題」の本質が見極められないと、見当違いな答えを導き出してしまうし、、余計なことをしているだけかもしれません。本当の問題は実はとてもシンプルだったりするかも!

この本を読んで「行動経済学」がさらに面白そう!と思えるようになった本です。

現代経済学 ゲーム理論・行動経済学・制度論

「経済学」の本はあまり読んだことがなかったので、よく聞くようになってきている「ゲーム理論・行動経済学」の部分にも惹かれて読んでみた本。

本の紹介にも書かれているように、経済学全体の見取り図や歴史を示してくれているので、入門としてはわかりやすかった本です。二〇世紀半ば以降に、急速に多様化をしていき、ゲーム理論、行動経済学や神経経済学というものに広がったようです。

ブランド論 無形の差別化を作る20の基本原則

何かで「ブランディングの教科書」と紹介されていた本なのですが、図書館で借りることができたのですが、まさに「ブランディングの教科書」でした。

『ブランドとは【資産】で、育てて、守って、利用する』ものと、知ることができるのですが、高級なブランド品だけの話ではなく、サービスだったり、自分自身だったり、【資産】と考えてブランディングできることがよくわかりました。

これは手元においておきたい本なので、ブックオフで安くなってたら買おう♫という本になりました。

教養として学んでおきたい哲学

「どうしてボクはいるの?」のあとに、Kindle unlimitedで見つけた本。いわゆる「哲学」を知る時に出てくる「ソクラテス、プラトン、アリストテレス・・・」というような人たちをはじめとして、概念、歴史、代表的な哲学者たち、主な議論など、教養として学んでおくべき主な事柄について、解説してくれています。

聞いたことのあるキーワードが出てくるので、ざっと「哲学」を知りたい時にいい本です!

どうしてボクはいるの?―息子とパパの哲学対話

哲学本の入口を探していて、図書館でジャケ借した本です。息子とパパがベルリンの名所を歩きながら、哲学につながるいろいろな話をするストーリーです。

いわゆる難しい哲学の話ではなく、「哲学」ってどういうことだろう?っていうのを知るのにいい感じでした。

最近読んだ本

2020年 以前に読んだ本